‘手織りについて’ カテゴリーのアーカイブ

あっという間に寒くなるんだろうなと思っていたら、今日がその日でした。

いつもの格好に上着を重ね、桐生校に向かうと庭の金木犀の香りがして秋を感じました。

そんな今日は、桐生校の日。

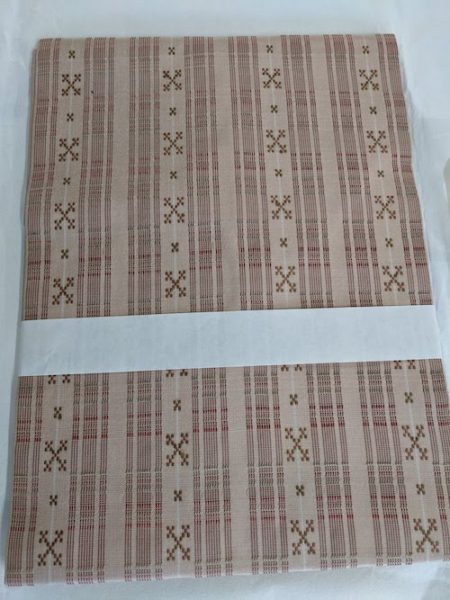

↑整経。二色で色糸効果を織る予定。

10月に入り、ようやく暑さもおさまり、過ごしやすい日が続いております。

ただこの気候も少ししたら急に寒くなりそうで、秋を感じられるのは少しだけかもしれません。

最近の日本の四季はバランスが悪くなっていますね。

さて、昨日は毛呂山校木曜日コースの授業の日。

今このクラスは、木綿の着尺が4人同時に織っているのでとても賑やか。

各クラスによって、教室の風景は異なります。

初等科・高等科の入学したばかりの生徒さんの多いクラスや着尺を織っている方が多いクラス。

また織っている人が多い場合もあれば、機拵えの多いクラスもあります。

今回は整経の様子を少し紹介したいと思います。

整経にはいくつか種類があり、大きく分けると【手延べ整経】と【ドラム整経】があります。

はたおとの教室で行っているのは【手延べ整経】

織りたい布の長さより、織り縮みや織りつけなどを考慮して、整経長を決めます。

今年は4年ぶりに隅田川花火大会が行われます。

お昼に外に出ると、会場から近い浅草橋にもちらほらと浴衣姿の方を見ることができます。

先週の足立の花火大会も多くの方が来場したようで、今日の隅田川にもたくさんの方が訪れそうです。

さて、昨日もいくつかの作品が出来上がってきたので紹介したいと思います。

↑花織・ロートン織りの九寸名古屋が仕立て上がってきました。

東京校第二日曜日は講義の日。

一年間で、織物の歴史や糸のこと、組織図や織物の分解、設計法、染色などを学びます。

講義には東京校・毛呂山校の生徒さんが参加しました。

この日は織り機の仕組みや種類、主運動について…テキストを見ながら皆さん真剣に聞いておりました。。