‘染色実習’ カテゴリーのアーカイブ

秋らしい天候になり、所々で紅葉も見えるようなってきました。

埼玉の毛呂山校には、毛呂山の生徒の野田さんから

素晴らしい菊を頂き、入口に飾っております。ちょうど今花が開いて

綺麗に咲いてます。菊も紅葉もきれいな時期になってきましたね!

今回はそんな毛呂山校での布染めコースの様子を

紹介したいと思います。

今回はむらくも絞りの染色をおこないました。

むらくも絞りとは絞染めの一種で、染め上がりが雲形になることから

この名前がつきました。

このむらくも絞りを2回おこない、濃淡が綺麗にでる

ゼブラ柄をつくっていきます。

今回はむらくも絞りの染色の様子をご紹介します。

まずは塩ビ管に浴衣地を包んで、縮めていきます。

このように包んで生地を押し込んでいきます。

が、この作業が想像以上に大変…。浴衣地なので

13m弱を縮めていくので、かなり必死です。

そして完成したら、水につけその後、藍で染めていきます。

染液につけて、酸化させることを繰り返したら、水洗いをして

完成。

ジャバラ状に縮められていた浴衣地がきれいな

ゼブラ柄になって染められました。

また後日この作業を繰り返します。

こちらが二回染色をした完成品!!

同じ物は出来ない、オリジナルの浴衣地となりました。

先週末は肉桂の染色をおこないました。

まず染色場の横にある肉桂の木の葉を採取するところから

染色が始まります。

別名 ニッキ。セイロンニッケイはシナモンの原料になるので、

香りも非常にいいです。

今回は、採った肉桂の葉を細かく砕き、染液をつくっていきます。

糸染めは毎月季節にあわせて染材をきめていき、

それぞれ好みの色にあわせて生徒さんが染色を

おこないます。

着尺用の糸を染める方、帯用の糸を染める方、ショール用の糸を染める方、

経糸を染める方、緯糸を染める方などひとそれぞれ。。

同じ染材でも、糸の種類や媒染によって雰囲気が

変わるので、奥が深いです。

手織教室はたおと 毛呂山校では、糸染めの他

布染めコースも毎月季節の染材にあわせて開催中。

【染色体験】も布染めコースの際におこなっていますので、

是非お気軽にお問い合わせ下さい。

詳細はホームページをご覧下さい。

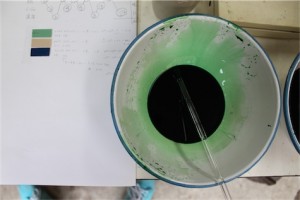

先週の糸染コースの染色は『黒染め』を行ないました。

染材は樫・矢車附子・栗、その他数種類をつかい、

これを混ぜ煮だして染液をつくります。

一種類の染材では、黒色を作る事ができないので、

様々な染材、色素を使う事により、『くろ』をだして

いきます。

じっくりと煮だし、染液をとり、ここから糸を染色していきます。

またお昼には先生特製のかぶとみずたまのアーリオーリオを頂きました。

みずたまのプチッとした食感と、とろっとしたとろみが美味です。

生徒さんも喜んで食べておりました。

実はこれが楽しみだったりしてます。。。

午後過ぎから染色の開始。

染色、媒染を繰り返し好みの黒色をだしていきます。

染色は体力勝負ですが、出来上がるといつも満足感で

いっぱいです。

…来月の染色は『柿渋』

先週末の染色は木綿着尺の化学染めを行ないました。

木綿の着尺は高等科で行なうカリキュラムで、

糸の染色からおこいます。

自分の好きな色と縞のデザインにあわせて染色し織るので、

唯一無二の着尺が完成します。

また草木染めと違い、化学染料での染色は色の調整も

しやすいので、初心者の方にも扱いやすいです。

まずは、縞のデザインからその色を染料からつくります!

色ができたら、木綿の糸に染色していきます。

経糸・緯糸ともに染色をするので、一日がかりの作業と

なりますが、一反分を染めるので達成感もあります。

……そして無事計画どおりの色になったようです!

草木染めとは違った色合いや色の濃さがでるので、

着尺の完成が楽しみです!

今週末の染色は、藍の生葉染めを行ないました。

毛呂山校から歩いてすぐにある畑に、藍の葉をとる作業から始まります。

今回の藍の染色は、叩き染めと板締めによる染色です。

このように染色の種類にも色々あり、模様や色合いも様々。

出来上がりを想像し、時には思いがけない出来上がりになるので、

毎回完成品が楽しみです。

写真は、ハンカチに藍の葉を並べている様子です。

その後葉の上から木槌でたたき、ハンカチに藍の色素を

移して模様を出します。

また生葉による染色は、葉をミキサーで液状にし、染色します。

板締めをしたハンカチを入れ、数回にわけて染色し、濃淡をだします。

今回の完成品はコチラ!!

来月の染色は小手毬(こでまり)or小栴檀草(こせんだんぐさ)になります。

体験も随時募集中ですので、お気軽にお問い合わせ下さい。