‘染色実習’ カテゴリーのアーカイブ

5月に入り、はたおとバンドル染め二期生の染色コースが始まりました。

このバンドル染めは、草木染めの糸染めとは全く異なるやり方で染色をします。

使う葉は【ユーカリ】

ユーカリの葉の種類は多く、何百種類とあり、それぞれ名称も葉の形も異なります。

ゴールデンウィーク最後の特別講習は、【多色による段染め】を行いました。

この講習は久しぶりの開催。前回も人気でしたが、久しぶりの開催ということもあり今回も大好評。

この染色は、インド更紗の媒染糊を糸へ応用して行います。

第二弾の染色実習は、【初めての草木染め】。

毎年ゴールデンウィーク期間中に開催しているこの染色実習は、草木染め初心者の方向けの講習会となります。

草木染めがどのような原理・工程で染まるのか、身近にある染料を使い絹糸を染める実習。

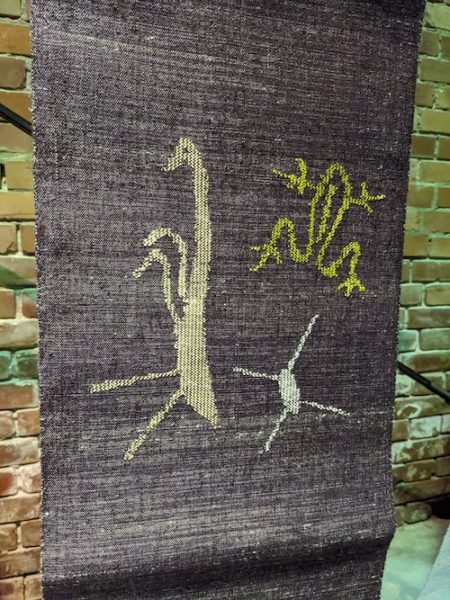

この染色では、扱いやすいループヤーン・ロービングの糸を使います。

ループヤーンやロービングの糸のショールは、とても柔らかく、かさばらないので教室でも人気の糸。

↑染色をしていないループヤーンで織ったショール。

ゴールデンウイーク中の染色実習は、帯の化学染め・初めての草木染め・多色の段染めを行いました。

糸染めでも糸の種類によりそれぞれ異なる、染料・方法で行うため、毎日違う染色となりました。

初日は帯の化学染め。

はたおと専修科のカリキュラムでは、八寸名古屋帯を織ります。その絹糸を糸染めするところから始まります。

そしてお太鼓柄には、縫取りにより柄を織り出していきます。

4月に入り、草木染め糸染めコースの染色がはじまりました。

4月から3月まで、一年間でさまざまな染料で染色をおこない、12色の糸を染めていきます。

今回の糸染めコースは、東京校から3名が参加しスタートしました。

染料は、教室近くに育っている草木や市販の染料を使います。

これから一年間どんな色の染色ができるのか、染料が違うだけでなく、媒染が異なると色もさまざまですのでひとそれぞれの色が染まるでしょう。

まず第一回目の染色は【ギシギシ】

多年草で、明治ごろに渡来した帰化植物です。根の部分は羊蹄(ようてい)と呼ばれ皮膚病等の薬用になります。