‘生徒手織作品’ カテゴリーのアーカイブ

第一、第三日曜日は群馬県みどり市にある大間々校の機織りの日です。

この日は、生徒さんからとっても綺麗なザクロをたくさん頂きました。

お昼休憩のときに、おやつとして…そして果皮は来月の染色実習の日に利用させて頂く予定です。

トウモロコシのような形の色鮮やかな赤い実を、みんなでおいしくいただきました。

果皮は乾燥させ、来月の染色で活躍予定です!

さて、教室は現在10人と満席です。

最近新しく入った生徒さんや、休みから復帰した生徒さんなど、賑やかに機織りを楽しんでおります。

↑花織の練習を織り始めました。

↑経糸の準備…これから絹の着尺を織る予定です。

↑縫取りの作品で、バックが仕立てあがってきました。

大間々校では、教室見学を開講日(第一、第二日曜日)随時可能です。

是非ご興味のある方はお気軽にお越し下さい。

日本には、子供が誕生し成人するまでに様々な行事があります。

その一つに【七五三】があります。

この七五三は、毎年11月15日に神社に幸運を祈願するために参拝をします。

はたおとの教室では、毎年この七五三にあわせて、自分のお孫さんやお子さんに晴れ着を織って仕立てる方がいらっしゃいます。

その子の好きな色に染めた糸をつかって、それぞれ想いを込めて長着や被布を織ります。

そして今年も、来月の七五三にむけて着物、羽織が仕立てあがりました。

今年の七五三では、この着物に袴をあわせて参拝予定です。

自分で糸を染め、織って、仕立てた愛情たっぷりの着物と羽織…。

今回七五三で着たあとも、そのお子さんやお孫さんに代々伝わる着物になってくれたら嬉しいですね。

秋の気配が徐々に感じられるようになり、朝晩も少しずつ冷えてきました。

芸術の秋ということで…はたおとの生徒さんはいつも以上に作品づくりに励んでおります。

また先月は型染めのワークショップを開催しましたが、11月3日(月・祝)には文化服装学園の講師を招き、カラーコーディネートの特別講習会を行います。普段勉強できない色の基本や配色など、今後の作品づくり(縞の配色など)の参考になると思います。

是非皆様のご参加をお待ちしております。

さて、今月もたくさんの作品が織り上がってきたので、少しではございますが紹介します。

【初等科】

初等科では、織り方練習が終わったあとに、織りたい作品を設計し、バック地やランチョンマットなどを織ります。

整経〜織りまで一連の流れを初めてやるので、最初はわからないことだらけですが、一つ一つ丁寧に進めていきます。

今後反復してこの作業をするので、慌てずゆっくりと覚えていってくださいね。

また初等科二作目は、様々な柄の見本織りの中から、好きな柄を選んで作品を織ります。

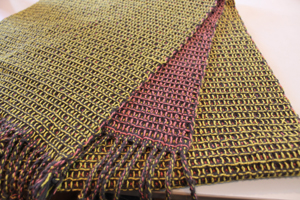

↑こちらの作品は、経糸は一緒ですが、作品ごとに緯糸の色・踏み方を変え、雰囲気の異なる作品を織っていきました!

【専修科】

専修科では、二重織りや縫取り、帯や着尺を織ります。

↑こちらの作品は綴織りでタペストリーを織りました。綺麗な蓮の花が表現できていますね。

【研究科】

初等科、高等科、専修科のカリキュラムが終わると、研究科になり自分の好きな作品に取り組みます。

新しい作品に挑戦したり、試し織りをしたり、今までのカリキュラムを再度挑戦したりと様々な作品に取り組めます。

↑ワッフル織りのマフラー。ワッフル織りならではのふっくらとした肌触りと、裏表で色も変化させました。

↑経吉野織りで、バックに仕立てました。いろいろなシチュエーションで使用できそうです。

↑最近教室でよくみかける綟織り。透け感が素敵ですね。

↑こちらも透け感のある、レース織り。教室の窓の大きさにぴったりでこのまま飾っておきたいです。

また来月はどんな作品が織り上がるのか…乞うご期待です。

8月になり、一段と夏の暑さが増してきました。。。

本日もこの暑さの中、東京校水曜日の生徒さんは機織りに励んでいます。

それでは、今月もたくさんの作品が織り上がってきたので、少し紹介したいと思います。

【初等科】

初等科最初の作品では、平織り、斜文織りによる織り方練習を行います。

糸の長さを設計し、整経から織りまでと一から学んでいきます。

きれいに仕上げることも大事ですが、ここでは一連の流れと、機織り機に慣れることが一番のポイントです。

↑デザインの異なる、三枚のランチョンマットが完成しました。

【専修科】

専修科では、縫取りや綴織り、帯、着尺などを織ります。

絹の着尺が織り上がれば、無事修了となり、晴れて研究科になります。

↑上の3つは、専修科の縫取りによる作品です。作品も、敷物やクッション、ティッシュカバーと様々です。

【研究科】

研究科では、今までのカリキュラムを通して、自分の好きな作品を織っていきます。

糸を染色したり、試し織りをしたり、洋服地を織ったり、着尺を織ったりと、試行錯誤しながら作品づくりを楽しんでいます。

↑あまり糸の絹糸をつかい、ショールを織りました。色使いも素敵ですね。

↑絹のショール。よーく見ると平織りと畝織りの市松になっています。

↑色糸効果の試し織りで、バックに仕立てました。

↑セットで、ベストとシャツを自分で仕立てました!

【番外編】

最近機織り機を買った生徒さんが、休みの間自宅で3本のマフラーを織ってきました。

マフラーの仕上がりも徐々にきれいになってきましたね。

今月は、8月11日(月)〜8月16日(土)まで夏期休暇となります。

お問い合わせ等ございましたら、メールにてお問い合わせください。